Um zu beurteilen ob man Pferden die eine oder andere Haltungsform zumuten kann oder nicht, ist es notwendig, die natürlichen Grundbedürfnisse eines Pferdes zu kennen.

- Pferde sind Bewegungstiere. In der freien Wildbahn verbringen sie einen Grossteil des Tages in Bewegung, meist beim langsamen Vorwärtsgehen während der Futteraufnahme. Zu wenig über den ganzen Tag verteilte Bewegung ist schädlich für ihren Bewegungsapparat.

- Pferde sind Fluchttiere. Sie wollen einen möglichst guten Überblick über ihre Umgebung haben, damit sie Gefahren frühzeitig erkennen können.

- Etwa fünfzehn Stunden des Tages verbringen Pferde mit Fressen. Wissenschaftler haben sogar herausgefunden, dass Pferde ein Kaubedürfnis haben, d. h. erst nach einer gewissen Anzahl Kaubewegungen ist dieses Bedürfnis befriedigt. Ein Pferd kann zwar über sein Kraftfutter bereits genug Nährstoffe bekommen haben, aber sein Kaubedürfnis ist trotzdem unbefriedigt, weil das Kraftfutter innerhalb weniger Minuten aufgefressen ist. Lange Fresszeiten (Raufutter) sind also sowohl für das körperliche wie das seelische Wohl eines Pferdes von Bedeutung.

- Pferde sind neugierig. Sie brauchen Umweltreize um geistig nicht zu verkümmern.

- Zum Schlafen legen sich Pferde gerne hin. Nur flach ausgestreckt können sie in den Tiefschlaf fallen.

Müssen sie im Stehen schlafen, können sie sich nicht vollständig erholen. Einerseits ist also genügend Platz wichtig, andererseits muss sich ein Pferd in seinem Zuhause auch sicher genug fühlen, um sich hinzulegen.

- Pferde sind Herdentiere. Nur im Herdenverband fühlen sie sich sicher. Der Kontakt zu anderen Pferden ist wichtig für sie.

- Pferde brauchen frische Luft und Sonnenlicht. Staub und Bakterien schädigen die Atemwege. Sonnenlicht hält den Kreislauf in Schwung.

- Pferde unterteilen ihr Territorium gerne in verschiedene Funktionsbereiche. Sie schlafen nicht gerne an derselben Stelle, wo sie fressen, haben meist bestimmte Stellen, wo sie sich wälzen und meiden beim Fressen die Stellen, an denen sie Kot und Urin abgesetzt haben.

Die Haltung im Offenstall deckt die Bedürfnisse des Pferdes am besten ab – durchdachte und gut organisierte Haltung vorausgesetzt.

Merkmale

Pferde, die robust gehalten werden, leben das ganze Jahr über im Freien. Sie können sich rund um die Uhr bewegen wie sie wollen und haben uneingeschränkten Kontakt zu den anderen Herdenmitgliedern. Neben einem Auslauf und evtl. angeschlossenen Weiden gibt es zumindest einen Unterstand, wo die Pferde bei schlechter Witterung Schutz finden. Dieser Unterstand kann von einer einfachen Weidehütte, die auf einer Seite offen ist, bis zu einem Stall mit verschiedenen Funktionsbereichen hinreichen.

Beispiel

Dieser Offenstall hat verschiedene Funktionsbereiche, die voneinander getrennt sind. Es gibt einen eingestreuten Liegebereich, der so gross ist, dass sich die Pferde nicht gegenseitig in die Quere kommen, was zu vermehrten Auseinandersetzungen führen würde. Vom Liegebereich getrennt gibt es mehrere Fressbereiche. Einerseits stehen im Aussen-bereich Heuraufen, daneben gibt es aber auch noch Fressstände. Fressstände ermöglichen auch rangniederen Pferden die ungestörte Nahrungsaufnahme und wenn nötig können die Stände auch zugemacht werden um sicherzustellen, dass jedes Pferd sein Futter frisst und nicht ein Pferd das Kraftfutter von zweien verschlingt. Das ist auch praktisch, wenn ein Pferd Medikamente oder Zusatzfutter beigemischt bekommt.

In diesem Stall gibt es verschiedene Bodenbeläge, weil das gut für die Hufe ist. Ein mit Holzhäckseln oder Sand aufgefüllter Bereich bietet den Pferden die Möglichkeit, sich zu wälzen. Manche Pferde legen sich auch dort zum Ruhen hin. Als besonderes Zückerchen dieses Offenstalls sei noch die «Rennbahn» zu nennen, die um die Weiden hinter dem Reit-platz führt. Sie kann beim Reiten als Ovalbahn genutzt werden, ist aber zudem auch für die Pferde vom Stall aus zugänglich – und manchmal drehen sie durchaus von sich aus eine Runde auf der Rennbahn! Nur über die Sandbahn gelangen sie zudem auf die Weiden, was einen zusätzlichen Bewegungsanreiz bietet. Überhaupt macht es Sinn, die einzelnen Funktionsbereiche (fressen, liegen, saufen …) so zu trennen, dass die Pferde möglichst weite Wege zurücklegen müssen um vom einen Bereich zum anderen zu gelangen.

Was man beachten sollte

In einen Offenstall muss für alle Pferde genügend Platz vorhanden sein. Sonst kommt es zu unnötigen Auseinandersetzungen und ältere und rangniedrige Pferde werden endlos umhergescheucht und kommen nie zur Ruhe. Um dem entgegenzuwirken muss zudem jeder Funktionsbereich über mindestens zwei Zugänge verfügen. Bewährt haben sich auch Raumteiler, die rangniederen Tieren Rückzugsmöglichkeiten bieten. Kein Winkel im Stall sollte kleiner als 90° sein, damit kein Tier von einem anderen in die Enge getrieben werden kann.

Zu jedem Offenstall gehört ein befestigter Bereich. Normaler Grasboden verwandelt sich in unseren Breitengraden während des Winterhalbjahrs oder bei anhaltendem Regenwetter recht schnell in ein Schlammloch.

Es ist von Vorteil, wenn sich der Fressbereich nicht unmittelbar neben dem Liegebereich befindet und der Weg dorthin und wieder hinaus auch nicht durch den Liegebereich führt. Der Liegebereich bleibt so sauberer.

Wie wir auch, bewegen sich Pferde meist nicht mehr als nötig. Wenn Futter, Wasser und Liegebereich nahe beieinander liegen, bewegen sich die Pferde nicht allzusehr; auch wenn sie viel Platz zur Verfügung hätten. Ihr Körper ist aber auf ständige Bewegung ausgerichtet; In der freien Natur legen Pferde täglich mehrere Kilometer zurück beim Grasen und um zur nächsten Wasserstelle zu gelangen. Die Pferde sollten deshalb im Offenstall möglichst zu ständiger Bewegung gezwungen sein, in dem man die verschiedenen Funktionsbereich weit voneinander trennt.

Robustpferde bilden eine natürliche Schutzschicht aus Talg im Fell. Sie sorgt dafür, dass Feuchtigkeit von aussen nicht bis zur Haut durchdringt. Übergründliches Putzen und v. a. Waschen zerstört diese Schicht. Sattel- und Gurtlage sowie die Stellen, an denen der Zaum aufliegt müssen aber auf jeden Fall pieksauber sein, damit keine Druck- und Schauerstellen entstehen.

Besonderes Augenmerk gilt bei der Gruppenhaltung immer der Gruppenzusammenstellung. Die Pferde sollten sich weitgehend vertragen, da ansonsten ein erhöhtes Verletzungsrisiko besteht und die Tiere unter Stress stehen.

Vorteile

Die Offenstallhaltung deckt die Bedürfnisse des Pferdes ausreichend ab. Es ist auch nicht so schlimm, wenn man es mal an einem Tag nicht bewegen kann, da es im Offenstall frei herumlaufen kann. Robustpferde sind gesünder und leistungsfähiger als Stallpferde. Sie arbeiten besser mit, sind zufriedener und ausgeglichener.

Nachteile

Die Offenstallhaltung in der Gruppe eignet sich nicht für Betriebe mit häufigem Pferdewechsel, da neue Pferde immer eine gewisse Unruhe in die Gruppe bringen bis die Rangordnung festgelegt ist.

Robustpferde bilden im Winter ein dichtes Winterfell, wodurch die Pflege etwas aufwändiger wird und die Pferde beim Reiten schneller schwitzen

Märchen

Es stimmt nicht, dass die Haltung im Offenstall nur für Ponys und Freizeitpferde geeignet ist. Auch hochblütige Tiere und Turnierpferde können das ganze Jahr über im Offenstall gehalten werden. Das oft gehörte Argument, man könne dann im Winter nicht genug trainieren steht auf wackligen Beinen, zumal man erkannt hat, dass auch Sportpferde von einer Winterpause mit weniger intensivem Training profitieren.

Merkmale

Ein Laufstall ist ein grosser Raum in dem sich die Pferde frei bewegen können. Der komplette Stall ist eingestreut, verschiedene Funktionsbereiche gibt es nicht. Man könnte einen Laufstall mit einer sehr grossen Boxe vergleichen. In einem Laufstall leben mehrere Pferde zusammen. Oft werden Zuchtstuten und ihre Fohlen in Laufställen untergebracht.

Beispiel:

In diesem Stall sind zwei Bereiche als Laufställe für je zwei Stuten und ihre Fohlen abgetrennt.

Worauf man achten sollte

Die Mindestfläche im Laufstall beträgt (2 × Widerristhöhe)² pro Pferd. Auch in einem Laufstall sind Raumteiler sinnvoll. In einem Laufstall können sich die Pferde zwar ganz gut bewegen, aber täglichen Auslauf an der frischen Luft und Sonne sollten sie trotzdem bekommen.

Vorteile

Die Pferde können sich bewegen und haben genügend Platz um sich hinzulegen. Zudem ist uneingeschränkter Sozialkontakt zu den übrigen Pferden möglich.

Nachteile

Auch Laufställe sind nicht ideal, wenn die Gruppenzusammensetzung oft wechselt. Genauso wie im Offenstall führt dies bloss zu vermehrten Auseinandersetzungen. Keine oder wenige und kleine Fenster schirmen die Pferde zu sehr von der Aussenwelt ab. Die Bewegungsfreiheit ist meist doch relativ eingeschränkt. Für wilde Galoppaden und zum Rumtoben reicht der Platz nicht aus. Deshalb sollten auch im Laufstall gehaltene Pferde täglich Auslauf auf der Weide oder dem Allwetterplatz haben.

Merkmale

Paddockboxen sind Aussenboxen mit angrenzendem kleinem Auslauf (Paddock) zu dem die Pferde freien Zugang haben. Jedes Pferd hat eine Box mit Paddock für sich alleine.

Beispiel

Dies ist die in den meisten Reitbetrieben übliche Form von Paddockboxen. Vor jeder Box befindet sich ein kleiner befestigter Auslauf. Mancherorts ist an den Auslauf jeweils ein Streifen Weide angeschlossen, zu dem man dem Pferd den Zugang öffnen kann.

Darauf sollte man achten

Die Mindestgrösse einer Box beträgt (2 × Widerristhöhe)². Eine Paddockbox lässt sich relativ einfach in Funktionsbereiche unterteilen, indem den Pferden das Raufutter in einer Raufe am Ende des Auslaufs verfüttert wird. So fressen sie draussen und benutzen die Box als Liegebereich. Die Abtrennungen zwischen den einzelnen Ausläufen sollten nicht aus Elektrozaun bestehen, da ansonsten keine Möglichkeit zu Sozialkontakt mit den Nachbarpferden besteht und sich die Pferde stattdessen einen Stromschlag holen. Eine Auslaufbox ersetzt täglichen Weidegang/Auslauf auf dem Allwetterplatz nicht! Das Pferd kann sich in einer Paddockbox nur unzureichend bewegen und Sozialkontakt ist nur eingeschränkt möglich.

Vorteile

Eine Paddockbox gibt dem Pferd ein bisschen mehr Bewegungsraum als eine normale Box. Es kommt an die frische Luft und an die Sonne. Ausserdem ist wenigstens eingeschränkter Kontakt zu den Nachbarpferden möglich.

Nachteile

Die Pferde haben nur eingeschränkten Sozialkontakt und wenig Bewegungsraum.

Merkmale

Die Boxenhaltung ist immer noch die am weitesten verbreitete Haltungsform. Die Pferde stehen einzeln in einem Stall, der meist gerade gross genug ist, dass sie sich drehen, hinlegen und wälzen können. Man unterscheidet zwischen Aussenboxen, bei welchen die Pferde durch eine grosse Fensteröffnung am Geschehen ausserhalb des Stalls teilhaben können, und Innenboxen, bei denen die Pferde gerademal auf die Stallgasse und allenfalls in die Boxen der Nachbarpferde sehen, jedoch weder frische Luft noch Sonne bekommen.

Darauf sollte man achten

Wenn man einige Dinge beachtet, lassen sich die Lebensbedingungen eines Boxenpferdes drastisch verbessern. Erst einmal sollte das Pferd täglich mindestens die Hälfte des Tages in einem Auslauf oder auf der Weide verbringen, wo es sich frei bewegen kann und Sozialkontakt zu anderen Artgenossen hat. Dabei darf man nicht vergessen, den Pferden genügend Raufutter zu geben, wenn im Auslauf kein Gras wächst. Wie oben schon erwähnt, verbringen Pferde nämlich einen Grossteil des Tages mit Fressen.

Die Mindestgrösse einer Box beträgt (2 × WH)². Die Boxen sollten nur durch niedrige Wände voneinander getrennt sein und nicht durch hohe Gitter oder gar blickdichte Abtrennungen. So ist immerhin minimaler Sozialkontakt zwischen den Pferden möglich. Wichtig ist ausserdem viel natürliches Licht und frische Luft. Auch im Winter sollten die Fenster geöffnet bleiben. Innenboxen sollte man beim heutigen Wissensstand keinem Pferd mehr zumuten.

Vorteile

Boxenhaltung hat in erster Linie für den Menschen Vorteile: Ein Boxenpferd ist meist sauber und es besteht so gut wie kein Verletzungsrisiko durch Stallgenossen. Das Pferd steht immer für den Reiter bereit und der Gesundheitszustand der einzelnen Tiere lässt sich leicht überprüfen.

Nachteile

Eine Boxe trägt den Bedürfnissen des Pferdes nur sehr unzureichend Rechnung. Es kann sich kaum bewegen, hat wenig Möglichkeiten zu Kontakt mit anderen Pferden und der Aussenwelt und ist somit mehr oder weniger den ganzen Tag zu ödem Herumstehen verdammt. Verhaltensstörungen sowie häufige Erkrankungen des Bewegungsapparates sind die Folge.

Märchen

«Mein Pferd braucht nachts und im Winter eine warme Box.» Falsch. Wenn wir Menschen schon vor Kälte zittern, macht das Pferden noch gar nichts aus. Die «gemütlich warme Box» verweichlicht das Pferd bloss und macht es anfällig für Krankheiten. Die Stalltemperatur sollte der Aussentemperatur folgen. Im übrigen bewegen sich Pferde auch nachts. Es ist keineswegs so, dass sie die ganze Nacht über schlafen, wie wir es tun.

«Sportpferde müssen in Boxen gehalten werden.» Auch das stimmt nicht. Im Gegenteil: Auch Sportpferde profitieren von artgerechter Haltung. Die eine oder andere Schramme muss man zwar in Kauf nehmen, ansonsten spricht jedoch nichts dagegen, Sportpferde artgerecht zu halten!

Merkmale

Aus alten Zeiten stammt die Anbindehaltung, die heute zwar vielerorts schon verboten ist, aber immer noch praktiziert wird. Die Pferde stehen angebunden in einem Stand, der – wenns gut kommt – gerade breit genug ist, dass sie sich hinlegen können. Mehr Bewegungsfreiheit haben sie nicht. Den ganzen Tag lang starren die Pferde gegen eine Wand und stehen sich die Beine in den Bauch. Die einzelnen Stände sind entweder durch bewegliche Balken (da an Ketten von der Decke hängend), halbhohe oder hochgezogene Trennwände voneinander abgetrennt. Unter Umständen ist also wenigstens eingeschränkter Sozialkontakt möglich.

Darauf sollte man achten

Die Anbindehaltung ist beim heutigen Wissensstand nicht mehr vertretbar. Man kann sie unter keinen Umständen als artgerecht bezeichnen.

Vorteile

Keine. Allenfalls, dass sich so mehr Pferde in einem Stall zusammenpferchen lassen, als es mit jeder anderen Haltungsform möglich ist.

Nachteile

Die Grundbedürfnisse eines Pferdes werden mit Ausnahme des Nahrungs-bedürfnisses allesamt mit Füssen getreten. Sowohl körperliche wie psychische Schäden der Pferde sind praktisch vorprogrammiert. Stell dir vor, man gäbe dir einen Putzschrank, in dem du essen, leben und schlafen müsstest!

Märchen

«Arbeitspferde können in Ständern gehalten werden.» Nein, selbst wenn das Pferd viel arbeitet, lässt sich Ständerhaltung nicht rechtfertigen. Arbeitspferde haben dieselben Bedürfnisse wie andere Pferde auch und legen sich abends nicht einfach zum Schlafen hin (sofern das Hinlegen – mit ausgestreckten Beinen! – im Ständer überhaupt möglich ist …). Dass kaltblütige Pferde weniger zu Verhaltensstörungen neigen, rechtfertigt nicht artgerechte Haltung keineswegs.

Wohlgemerkt – das sind die Mindestmasse des Tierschutzes. Diese dürfen nicht unterschritten werden. Mehr Platz ist aber immer wünschenswert! Bei grösseren Pferdegruppen muss nicht mehr der Flächenbedarf jedes einzelnen Pferdes exakt berechnet und addiert werden. Es genügt dann, mit einem Durchschnittswert der Widerristhöhe zu rechnen.

Tipp: Auf www.bvet.admin.ch findet ihr unter «Tierschutz» – «Pferde» Links zu nützlichen PDFs zum Thema Pferdehaltung.

Mindestdeckenhöhe

1,5 × Widerristhöhe (WH), besser doppelte Widerristhöhe, in jedem Fall aber nicht tiefer als 1,60 m. Leben mehrere Pferde im selben Stall, ist natürlich der Platz-bedarf des grössten Pferdes massgebend. Zu tiefe Decken bergen Verletzungs-gefahr, wenn das Pferd den Kopf hochwirft oder sich aufbäumen sollte, und beeinflussen das Klima im Stall negativ.

Beispiel: Ein Pferd ist 1,75 m gross. Mindestdeckenhöhe = 1,5 × 1,75 m = 2,6 m, besser aber 3,5 m

Mindestfläche einer Box

Diese Angaben gelten sowohl für Einzel- als auch Gruppenboxen. Pro Pferd rechnet man mit mindestens der doppelten Widerristhöhe im Quadrat: (2 × WH)². Die Mindestbreite einer Boxe beträgt 1,5 × WH. Leben mehr als 5 Pferde zusammen, die kaum Auseinandersetzungen haben, darf die Fläche um höchstens 20 % verringert werden.

Beispiel: In einem Offenstall leben drei Pferde mit Stockmass 1,47 m, 1,58 m und 1,70 m. Die Mindestgrösse des Stalls berechnet sich wie folgt: (2 × 1,47 m)² + (2 × 1,58 m)² + (2 × 1,70 m)² = 30,2 m²

Mindestliegefläche im Laufstall mit mehreren Räumen

Hier wird pro Pferd eine Fläche von mindestens 2,5 × seine Widerristhöhe im Quadrat benötigt. Leben mehr als 5 Pferde zusammen, die kaum Auseinander-setzungen haben, darf die Fläche um höchstens 20 % verringert werden.

Beispiel: Die Pferdegruppe aus der vorherigen Rechnung. 2,5 × 1,47² + 2,5 × 1,58² + 2,5 × 1,70² = 18,9 m²

Mindestfläche für die freie Bewegung

in rund um die Uhr zugänglichen Ausläufen

Pro Pferd rechnet man mit mindestens zweimal der doppelten Widerristhöhe im Quadrat.

Beispiel: Ein Pony von 1,25 m und ein Esel von 1,03 m Stockmass benötigen also 2 × (2 × 1,25 m)² + 2 × (2 × 1,03 m)² = 21 m².

Mindestfläche für die freie Bewegung in allen anderen Ausläufen

Wenn die Pferde sich nicht ständig frei bewegen können, bewegen sie sich um so mehr, wenn sie es dann doch mal tun können. Das übermütige Losbuckeln und Rumtoben von Boxenpferden, die gerade auf die Weide entlassen wurden, hast du vielleicht auch schon mitbeobachtet. Aus diesem Grund muss so ein Auslauf grösser sein als einer, der den Pferden permanent zugänglich ist. Die Formel ist 3 × doppelte Widerristhöhe im Quadrat. Übrigens – rechteckige Ausläufe laden eher zur Bewegung ein als quadratische.

Beispiel: Zwei Pferde, eines 1,63 m gross, das andere 1,85 m. 3 × (2 × 1,63 m)² + 3 × (2 × 1,85 m)² = 73 m² gross muss der Auslauf mindestens sein.

Stall

GRUNDLAGEN

Pferdehaltung

Nur ein artgerecht gehaltenes Pferd ist ein

glückliches Pferd! Die Vor- und Nachteile der

gängigen Haltungsformen.

Sattel, Zaum & Co.

Über verschiedene Sättel, Zäumungen,

Gebisse und ihre Wirkung.

Reitausrüstung

Welche Ausrüstungsgegenstände du selber brauchst, worauf du beim Kauf achten musst und wie viel sie ungefähr kosten.

Pferdepflege

Putzen, Waschen, Ausmisten …

Wies richtig geht, steht hier!

Anbinden, Satteln & Zäumen

Mit diesen Anleitungen kannst auch du dein Pferd fachgerecht fürs Reiten bereitmachen.

Probleme mit dem Pferd

Tipps, wie du mit den Ticks und Tricks vieler Schulpferde zurechtkommst

Ordnung im Stall

Nach dem Reiten: So sattelst und zäumst du dein Pferd ab und hältst Ordnung im Stall.

Die verschiedenen Pferde- und Ponyrassen teilt man in drei Kategorien ein: Kaltblut, Warmblut und Vollblut. Die Bezeichnungen beziehen sich auf den Körperbau und das Temperament der Pferde, wobei es natürlich auch innerhalb einer Rasse temperamentvolle und weniger temperamentvolle Pferde gibt.

… sind schwere, kräftige Pferde, die früher in der Landwirtschaft und/oder als Zugpferde eingesetzt wurden. Sie haben oft ein ruhiges Wesen, sind arbeitswillig und verlässlich. Da heute in der Landwirtschaft kaum mehr Pferde eingesetzt werden, sind viele Kaltblutrassen sehr selten geworden oder sogar ausgestorben. Die meisten Kaltblüter werden gefahren und nicht geritten.

… sind Reitpferde, oftmals für den Sport gezüchtet, und damit sie eleganter aussehen mit Vollblütern gekreuzt. Sie sind leichter gebaut als Kaltblüter, haben einen langen Rücken und lange Beine. Die Warmblüter machen unter den heutigen Pferden wohl den grössten Teil aus.

… sind feingliedrige, temperamentvolle, schnelle und ausdauernde Pferde. Die Vorfahren der Vollblüter waren Wüstenpferde. Sie gelten als die edelsten Pferde der Welt und werden deshalb auch oft in andere Pferderassen eingekreuzt um elegantere Pferde zu erhalten.

… nennt man eine Kreuzung aus einem Vollblut und einem Warmblut.

… nennt man Pferde, deren Stockmass unter 148,5 cm liegt. Ponys und Kleinpferde kann man auch wieder in die verschiedenen Kategorien einteilen. Manche sehen aus wie Kaltblüter, andere wie Vollblüter, dann gibt es welche, die scheinen kleine Warmblüter zu sein und schliesslich findet man noch die «echten» Ponys: Eine dichte Wuschelmähne, ein grosser Kopf, runder Bauch und vergleichsweise kurze, kräftige Beine zeichnen sie aus.

Herkunftsland: Turkmenistan

Farben: Füchse, Falben, Palominos, Braune und Hellbraune mit Metallglanz, daneben kommen auch Schimmel, Rappen und Graue vor.

Grösse: 148 cm bis 158 cm Stockmass

Besondereheiten: Achal Tekkiner gelten als die Windhunde unter den Pferden. Sie sind temperamentvoll, schnell, ausdauernd, hart und sensibel. Wegen ihrer Sensibilität sind sie eher Ein-Mann-Pferde, die viel Kontakt zu ihrem Menschen brauchen. Unter dem richtigen Reiter sind sie zu Höchstleistungen fähig. Typisch sind die langen Beine und der Metallglanz. Sie sehen meist etwas mager aus, sind aber hochedel.

Verwendung: Distanzreiten, Spring- und Dressurtalent (1960 gewann der Hengst Absent olympisches Gold in der Dressur in Rom), oft als Zirkuspferde eingesetzt.

Geschichte: Achal Tekkiner sollen seit über 4000 Jahren rein gezüchtet worden sein. Sie wurden vom Stamm der Tekke (daher kommt der Name) als Kriegspferde genutzt. Möglicherweise führte einer der Stammväter des Englischen Vollbluts, Byerley Turk, Achal-Tekkiner-Blut.

Herkunftsland: Belgien, Region Brabant

Farben: Füchse, Braune, häufig Rot- und Braunschimmel

|

Grösse:

|

- Kleiner Belgier (Belgischer Ardenner)

150 – 164 cm Stockmass bei 500 – 600 kg;

- mittlerer Typ (Condroz)

160 – 165 cm Stckm., 600 – 800 kg schwer;

- Grosser Belgier (Brabanter)

160 – 172 cm gross, 800 – 1000 kg schwer

|

Besonderheiten: Belgier haben einen gutmütigen und lebhaften Charakter. Rassetypisch sind der tonnige Rumpf, der verhältnismässig kleine Kopf, die starken Beine und die gespaltene Kruppe.

Verwendung: Arbeitspferd

Geschichte: Während dem Mittelalter wurden die kräftigen Belgier als Streitrosse genutzt. Weil der Belgier auch in der Landwirtschaft eingesetzt wurde, blieben spätere Veredlungsversuche ziemlich erfolglos. Der Belgier war wesentlich an der Entstehung und Verbesserung vieler anderer Kaltblutrassen, darunter auch das Shire Horse, beteiligt.

Herkunftsland: Schweiz

Farben: Meistens Braune und Füchse, selten Schimmel

Grösse: 150 cm bis 160 cm Stockmass

Besonderheiten: Die leichten Kaltblüter sind sehr freundliche, geduldige und gutmütige Pferde. Sie sind nicht schreckhaft und haben einen klaren Kopf. Deshalb sind sie oft gute Anfängerpferde. Freiberger sind genügsam und robust. Viele Pferde wachsen draussen auf den riesigen Juraweiden auf. Häufig tragen sie eine kurze Stehmähne, damit die Haare nicht verfilzen. Für die strenge Zucht ist ein einwandfreier Charakter Bedingung. Das Brandzeichen des Freibergers ist ein Wappen mit einem Schweizerkreuz auf der Hinterbacke und auf dem Hals die beiden Buchstaben FM. Diese stehen für Franches-Montagnes, wie die Freiberge (der Jura) und die Rasse des Freibergers auf französisch heissen.

Verwendung: Freizeitreiten und Fahren, Hippotherapie und Voltigieren. In der Schweiz werden die Freiberger auch in der Landwirtschaft und in der Armee eingesetzt.

Geschichte: Die Freiberger entstanden aus bodenständigen Stuten der jurassischen Bauern, die mit Halb- und Warmblütern gekreuzt wurden. Den Grundstein der heutigen Zucht legte der Hengst Vaillant. Mehrmals wurde versucht, durch Einkreuzung von Arabern die Reiteigenschaften zu verbessern und die Pferde eleganter zu züchten. Diese Einkreuzungen brachten aber nicht den gewünschten Erfolg.

Herkunftsland: Niederlande

Farben: Rappen möglichst ohne Abzeichen

Grösse: 155 cm bis 165 cm Stockmass

Verwendung: Fahren, Reiten (v.a. Barocke Reitweise), Zirkuslektionen, Schau

Besonderes: Der Friese ist ein schweres Warmblut und zählt zu den Barockrassen. Mit seiner langen, dichten, oft gewellten Mähne, dem hoch aufgerichteten Hals und der hohen Knieaktion ist er ein typisches Showpferd. Oft hat er auch einen üppigen Fesselbehang. Friesen sind ruhig und gelassen, manchmal aber auch etwas unsensibel. Von ihren begeisterten Anhängern werden die Friesen auch «Schwarze Perlen» genannt.

Geschichte: Friesen waren schon zur Zeit der Römer bekannt. Im Mittelalter dienten sie als Ritterpferde und im Barock waren sie aufgrund ihrer Gelehrigkeit sehr beliebt. Sie wurden in verschiedene Rassen eingekreuzt, so z.B. in Shire Horses und Merènspferde. Nach dem zweiten Weltkrieg nahm der Bestand der Friesen immer mehr ab. Schliesslich war die Rasse gar vom Aussterben bedroht. Inzwischen wurden die Friesen aber als Freizeitpferde wiederentdeckt und zählen zu den beliebtesten Pferderassen.

Herkunftsland: Italien; Südtirol

Farben: Füchse mit flachsfarbenem Langhaar

Grösse: 135 cm bis 147 cm Stockmass

Besonderheiten: Haflinger sind vielseitige Kleinpferde mit trittsicheren, raumgreifenden Gängen. Sie sind genügsam, gutartig und temperamentvoll. Rassetypisch ist die Fuchsfarbe mit dem hellen Langhaar. Andere Farben kommen nicht vor.

Verwendung: Freizeitreiten und Fahren. Haflinger sind gute Springer und können sich dank ihrer Gänge auch in der Dressur zeigen lassen. Wegen ihrem umgänglichen Charakter und der praktischen Grösse sind sie ideale Pferde für Jugendliche und Erwachsene.

Geschichte: Die Rasse entstand aus leichten Saum- und Wagenpferden im Südtirol. Der erste eingetragene Hengst wurde 1874 geboren und hiess 249 Folie. Vorerst wurde die Rasse nur in den Gebirgstälern des Südtirols gezüchtet, später dann auch im Nordtirol. Heute findet man die beliebten Pferde auf der ganzen Welt.

Herkunftsland: Island

Farben: Alle Farben

Grösse: ca. 136 cm Stockmass

Besonderheiten: Isländer sind äusserst robuste Ponys, die es gewohnt sind, draussen zu leben. Das Besondere an Isländern ist, dass sie nicht nur die drei Grundgangarten Schritt, Trab und Galopp gehen können. Sie beherrschen daneben noch die Spezialgangarten Tölt und/oder Pass. Isländer sind freundlich und ruhig, haben aber ihren eigenen Kopf.

Verwendung: Freizeitpferde, wegen ihrer Grösse und Kraft sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsene geeignet. Distanz- und Gangpferdereiten.

Geschichte: Die Islandpferde kamen vor mehr als tausend Jahren mit den Wikingern nach Island. Seither vermehrten sie sich dort ohne Einkreuzung anderer Pferderassen. Bis heute ist es verboten, Pferde nach Island einzuführen. Deshalb gibt es dort auch keine ansteckenden Pferdekrankheiten.

Herkunftsland: Norwegen

Farben: Nur Falben

Grösse: 133 cm – 145 cm

Besonderheiten: Alle Fjordpferde haben einen Aalstrich und eine zweifarbige Mähne (schwarz-silber), die oft in Form einer Mondsichel zur Stehmähne geschnitten wird. Dabei werden die aussen liegenden hellen Haare kürzer geschnitten als die schwarzen in der Mitte. Viele Fjordpferde haben dunkle Zebrastreifen an den Beinen, was auf nahe Verwandtschaft mit Wildpferden schliessen lässt. Norweger stehen an der Grenze zwischen Pony und Kaltblut und vermögen problemlos auch Erwachsene zu tragen. Sie sind gutmütig bis eigenwillig und von lebhaftem Temperament.

Verwendung: Freizeitreiten und -fahren, Kinder- und Jugendreitpferd

Geschichte: Die Norweger stammen von den Pferden der Wikinger ab. Diese wurden übrigens nicht nur als Tragtiere sondern auch als Nahrungsmittel genutzt.

Herkunftsland: Deutschland; Schwarzwald

Farben: Dunkelfüchse mit hellem Langhaar

Grösse: 145 cm bis 155 cm Stockmass

Besonderheiten: Schwarzwälder sind lebhafte und fleissige Pferde mit flotten Gängen. Die trittsicheren, leichten Kaltblüter stehen vom Typ her zwischen Haflinger und Noriker.

Verwendung: Fahren, Landwirtschaft, teilweise werden sie auch geritten.

Geschichte: Die Rasse enstand im Schwarzwald. Robustheit, Genügsamkeit und Wendigkeit waren bei der Zucht wichtiger als Grösse und Gewicht. Um 1900 herum wurde versucht, ein Pferd mit grösserem Kaliber zu züchten. Die meisten Einkreuzungen brachten aber nicht den gewünschten Erfolg. Heute wird die Rasse u.a. im Haupt- und Landgestüt Marbach gezüchtet, wo man die Pferde auch in der bekannten Hengstparade bewundern kann.

Herkunftsland: Schweiz

Grösse: 160 cm – 175 cm

Farben: Grundfarben, meist Braune und Füchse

Verwendung: Freizeit- und Sportpferd, vorwiegend Dressur und Springen

Besonderes: CH-Warmblüter sind gute Sportpferde. Im internationalen Sport bekannt ist z.B. Gaugin de Lully CH. Pferde, die dieser Rasse angehören, erkennst du am Kürzel «CH» hinter dem Namen. (Steht für Confoederatio Helvetica = Schweizerische Eidgenossenschaft)

Geschichte: Das Schweizer Warmblut entstand aus der Kreuzung von einheimischen Stuten mit Warmbluthengsten aus Frankreich, England und Deutschland. Nicht zu verwechseln mit dem Einsiedler!

Herkunftsland: Grossbritannien; Shetlandinseln

Farben: Alle Farben ausser Tigerschecken. Diese werden gesondert als «Tigerschecken im Shetlandtyp» gezüchtet.

Grösse: Shetlandpony bis 107 cm, Mini-Shetlandpony unter 87 cm

Besonderheiten: Shetlandponys sind im Vergleich von Körpergrösse und Kraft die stärksten Pferde. Sie können locker dreissig Jahre alt werden. Weil auf den Shetlandinseln nur wenig nährstoffreiches Gras wächst, sind Shettys sehr genügsam und brauchen nur ganz wenig Futter. Shetlandponys sind neugierige Tiere, die wissen was sie wollen. Gerade deshalb brauchen sie eine gute Erziehung und müssen genau so ernst genommen werden wie grössere Ponys und Pferde, sonst tanzen sie einem auf der Nase herum und können auch gefährlich werden. (Dies gilt auch für alle anderen Rassen, aber gerade bei Shetlandponys wird es leider oft vergessen.) Shettys sind äusserst intelligent, fleissig und brauchen Beschäftigung. Bei guter Ausbildung und Erziehung sind sie gute Kinderreitponys. Shetlandponys haben manchmal ihren eigenen Kopf, aber wer sich ausgiebig mit ihnen beschäftigt und mit ihnen umzugehen weiss, hat einen Freund fürs Leben gefunden.

Verwendung: Kinderreitponys, Fahren und Schau

Geschichte: Im neunzehnten Jahrhundert waren viele Shetlandponys als Grubenponys in Kohlebergwerken tätig. Sie waren klein genug für die niedrigen Stollen und so kräftig, dass sie die schweren Karren ziehen konnten. Von dem Tag an, an dem sie in die Grube befördert wurden, sahen diese Ponys ihr Leben lang kein Tageslicht mehr. Heute gibt es zum Glück Maschinen, die diese Arbeit erledigen.

Herkunftsland: England

Grösse: 170 cm – 195 cm Stockmass

Farben: Alle Grundfarben, Füchse und Schimmel sind selten

Verwendung: Arbeitspferd, Fahren, Reiten, Zirkuslektionen

Besonderes: Shire Horses sind die grössten Pferde der Welt. Meist sind sie zwischen 170 – 180cm gross, können aber auch eine Widerristhöhe von bis zu 2m erreichen. Shire Horses haben eine Ramsnase, trockene Beine und viel Behang. Sehr beliebt sind Shires mit grossen Abzeichen an Kopf und Beinen, manchmal kommen auch Schecken und Stichelhaarige vor. Trotz ihrer imposanten Erscheinung sind es keineswegs Pferde vor denen man sich zu fürchten braucht. Sie sind ruhig, umgänglich und lammfromm. Deshalb sind sie auch gute Erstpferde für angehende Pferdebesitzer. Allerdings gibt es einiges zu beachten: Shire Horses sind sehr spätreif und dürfen frühestens mit vier Jahren voll eingesetzt werden. Gerade weil sie so gross werden, brauchen sie gutes Futter und genügend Nährstoffe. Und nicht zuletzt braucht ein so grosses Pferd natürlich auch einen grösseren Stall, einen grösseren Transporter und auch die Reitausrüstung ist Spezialgrösse.

Geschichte: Die Ritterpferde des Mittelalters gelten als die Vorfahren der Shires. Diese entstanden aus Kreuzungen aus Friesen und englischen Kaltblütern. Im 19. Jahrhundert wurden sie zum Ziehen von Strassenbahnen, Bierwägen und Kähnen eingesetzt. Mit der zunehmenden Motorisierung wurden solche Pferde im 20. Jahrhundert nicht mehr benötigt und schliesslich standen die sanften Riesen sogar auf der Liste der vom Aussterben bedrohten Haustierarten. Mittlerweile hat sich die Rasse aber erholt und wird nun vermehrt im Showbereich und fürs Freizeitreiten eingesetzt.

Herkunftsland: Spanien

Farben: meist Schimmel, selten Rappen, Braune und Füchse

Grösse: 155 cm bis 165 cm Stockmass

Besonderheiten: Das Spanische Pferd zählt zu den Barockrassen, daher kommen sein Ramskopf und sein eleganter, kompakter Körperbau. Es hat viel Aktion (hebt die Beine sehr hoch) aber nur wenig Raumgriff. Typisch ist die lange und dichte Mähne. Spanier sind trotz ihres Temperaments willig und gehorsam, aber keine Anfängerpferde. In der Umgangssprache werden sie oft Andalusier genannt. Da die Rasse jedoch auch in anderen Gebieten Sapniens gezüchtet wird, entschied man sich für die Bezeichnung Pura Raza Española = Reine Spanische Rasse.

Verwendung: Dressur, Hohe Schule

Geschichte: Die Rasse entstand aus Berbern, die während der Herrschaft der Mauren von Nordafrika nach Spanien gelangten, später wurde arabisches Blut eingekreuzt. Pferde reiner spanischer Rasse begründeten die Zucht anderer europäischer Barockrassen, wie die der Lippizzaner, Neapolitaner, Kladruber und Frederiksborger.

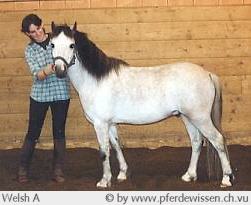

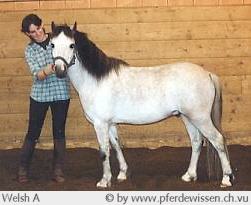

Herkunftsland: Grossbritannien (Wales)

|

Grösse:

|

- Sekt. A (Welsh Mountain Pony): 100 cm – 123 cm;

- Sekt. B (Welsh Pony): 123 cm – 137 cm;

- Sekt. C (Welsh Pony im Cob-Typ): 123 cm – 137 cm;

- Sekt. D (Welsh Cob): ab 137 cm;

- Welsh K (Welsh Partbred): grösser als 148,5 cm

|

Farben: Alle Grundfarben inklusive Falben. Schecken und Tigerschecken sind unerwünscht.

Verwendung: Reit- und Turnierponys mit gutem Springvermögen für Kinder und Jugendliche, Dressur, Fahren. Welsh Cobs gelten als «Mercedes unter den Kutschpferden». In ihrer Heimat werden sie auch als reine Schauponys gehalten.

Besonderes: Die Welsh Ponys werden in verschiedene Typen unterteilt. Welsh A sind klein und feingliedrig. Sie haben oft einen typischen Araberkopf. Welsh B stehen eher im Reitponytyp. Der Welsh Cob ist der schwerere Typ und kann auch von Erwachsenen geritten werden. Die Welsh Ponys im Cob-Typ (Sekt. C) sind gleich gross wie die Ponys der Sektion B, jedoch kräftiger gebaut. Typisch für Welsh A, C und D ist die hohe Aktion, wodurch sie sehr trittsicher sind. Die Welsh Ponys (Sekt. B) haben flachere aber raumgreifende Gänge und eignen sich daher besser für den Kinderturniersport als die Ponys der übrigen Sektionen. Welshs haben einen hübschen, ausdrucksvollen Kopf mit kleinen Ohren und einen kurzen und kräftigen Körper. Recht häufig haben sie einen Senkrücken, der sie zusammen mit der kräftigen Hinterhand oft überbaut erscheinen lässt. (Überbaut ist ein Pony wenn seine Kruppe höher ist als der Widerrist.) Welsh Ponys sind temperamentvoll und brauchen Arbeit. Sie sind keine Anfängerponys, aber wenn man reiten kann zeigen sie, wie viel Talent in ihnen steckt.

Geschichte: Welsh Ponys kommen aus dem hügeligen Wales, wo sie bis heute grösstenteils sich selbst überlassen draussen leben. Im 18. Jahrhundert schickten die Züchter einen Vollbluthengst namens Merlin in die Hügel, der sich mit den Stuten vermischte. Daher werden die Welsh Ponys in Wales auch «Merlin» genannt. In den Welsh Mountain Ponys fliesst besonders viel Araberblut. Die Welsh Cobs entstammen Kreuzungen mit schwereren Pferden.

......